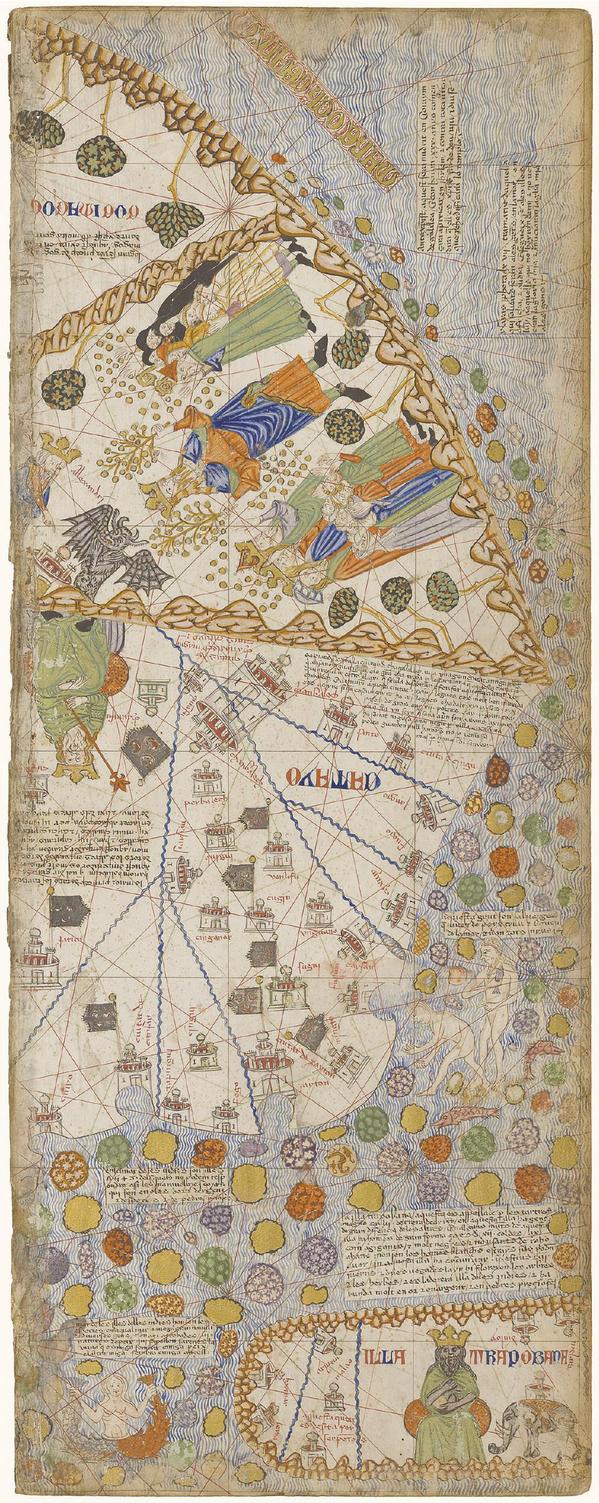

《加泰罗尼亚地图集》(约1375年)中一页,全部共十二幅(六张双层羊皮纸)。地图集绘制了从直布罗陀海峡到西欧、东欧、西亚、中亚直到中国的交通地图,也包括从西班牙到大西洋、地中海、黑海,再到东罗马帝国首都君士坦丁堡的航海图。 现藏法国国家图书馆

“看世界”不能停,我们需要不断睁眼看世界,需要更多的韧劲,需要更多的耐心,需要更多的包容,出版更多的具有世界性的学术著作,从而把中华文明“五个突出特性”的内涵阐发得越来越系统化、学理化、理论化、伦理化、道德化,让世人看到中国文明的辉煌与博大。

中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性,既是历史传承的结果、文明互鉴的结晶,也是对中华文明形态现状的客观描述;既是我们内在的理想与追求的目标,又是我们探索人类命运共同体、塑造文明新形态的基本指南。不过,我们不能静态地、固化地、僵化地、画地为牢地理解这个基本判断,需要按照习近平总书记所说的去理解:“只有把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合,坚持运用辩证唯物主义和历史唯物主义,才能正确回答时代和实践提出的重大问题,才能始终保持马克思主义的蓬勃生机和旺盛活力。”

毫无疑问,历史学家对此重大命题的理论阐释肩负重要的责任,担当学术实践与大众传播的双重使命。就当代中国史学界而言,中国史研究者必须放眼世界,世界史研究者必须胸怀中国;中国史必须与世界史相结合,历史学必须与其他学科相结合,中国学术必须与世界学术相结合;历史学家既要有家国情怀,又要有世界精神,积极参与国际学术大循环,总结人类文明的丰硕成果,构建解释世界的新思维、新理论、新方法。惟如此,才能不断丰富、不断完善、不断发展中华文明的五个特征,为构建人类命运共同体贡献中国智慧。

不可回避的是,我们今天关于家国情怀的某些说法还处于兰克时代的历史思维,当然这也是客观现实的反映,中国还没有完成国家统一。中国是历史上少有的现代复杂国家,这种复杂与磨难也造就了中国的伟大。不过,在我看来,家国情怀与世界主义并不冲突,我们的历史研究更需要有世界精神的家国情怀,既不排斥外来一切优秀文化,也擅于把一切优秀外来文化与当代中国的历史学研究相结合。

需要真正的“耐心成本”

就人文研究而言,我们的强项是研究中国,弱项是研究世界。无论中国多重要,她只是世界众多山头中的一座;无论我们的中国研究多么全面、多面深刻、多么发达,也只是世界的一个面相。讲中国本位时要坚持开放融通——现在的世界,互动更有价值。想象世界的方法很多,改造世界的路径不少。世界的山头很多,而且不少山头并不低,有时还处于绝对控制时空的状态,比如近代五百年就是西方世界的五百年。近代世界的山头主要是由西方塑造的,自启蒙运动以来的各种革命使得西方掌握了“发展”的主动权,竖立了“现代化”这座山头。目前全世界75.04%的学术期刊以英文出版,不是很高的山头吗?这是他们的话语权,是目前世界的中心山头,我们无法回避,更不能做鸵鸟,在当今“百年未有之大变局”的时代,我们必须像运动员参加奥运比赛一样参与学术奥运,研究其成功的内在逻辑,分析其经验与不足,因为他们扩张与成功的基础是知识与学术。我们需要培养大量精通异域各种山头的各种人才、专家、学者,这是真正的“耐心成本”。现在我们以中国的世界史研究为例,通过世界史研究几个比较重要的领域看看当今中国世界史学界的基本状况,看看我们投入的究竟够不够。

世界通史的编写不但对于普及世界史知识、提升公众的历史素养具有积极作用,而且可以让外界了解编写者的世界观,一窥一个时代的学术水准与精神面貌。英语世界的“剑桥三史”、苏联科学院编写的《世界通史》、联合国教科文组织的《人类文明史》等皇皇巨著既代表了不同思想观念下对世界历史的解读,也对历史教育的普及做出了巨大贡献,在学术界具有重要地位。我们最流行的世界通史是周一良、吴于廑主编的四卷本《世界通史》,吴于廑、齐世荣主编的六卷本《世界史》,在国内世界史学界影响巨大,其源头是苏联的马克思主义史学叙事。但我们还没有能以文明交流、互鉴、互融为指导思想的世界通史。

区域国别研究是服务现代国家的一个多学科交叉研究领域,旨在对特定区域或国家进行综合研究,为政策制定、商业决策、人员往来和文化交流提供重要支持。从本尼迪克特的《菊与刀》到布罗代尔的《地中海与菲利普二世时代的地中海世界》,再到萨义德的《东方主义》……欧美世界已经出版了大量经典著作。伴随中国不断发展、不断融入世界,欲提升对国际关系和全球事务的理解和应对能力,也要求我们不断加强区域国别研究。今日中国的区域国别研究,各单位一窝蜂上马,热闹非凡,一片繁荣景象,但难免泥沙俱下、鱼目混珠,尤其是很少有人愿意规划长期的基础研究。世界上有很多区域、不少国家,如撒哈拉以南地区、南亚东南亚地区、美国以南的泛南美地区,基本是没有基础研究学者的,可以称之为区域国别研究中的“三南问题”。没有长期的基础研究,怎么会有代表性的学术著作?

在我看来,全球史是区域国别的替代版本,是把整个地球作为一个相互联系的、相互影响的完整区域来对待。这既是学术发展到一定阶段的产物,又是全球治理思想的无意流露。这个领域已经出现了诸如《西方的兴起:人类共同体史》《枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运》《大分流:欧洲、中国及现代世界经济的发展》等一系列通史类、专题类的经典,影响巨大。反观我国的全球史书写,则是“三多一少”:讨论的多、研究的多、翻译的多,行动的少。唯一的例外是葛兆光先生刚刚主编的三卷本《从中国出发的全球史》,似乎可以作为中国史学界从实践层面正式介入全球史书写的标志。

人文研究的世界性有待提升

上述三个领域的状况说明我们的人文研究基础还不够强,我们的人文研究反思多于行动,我们的人文研究世界性还有待进一步提升。从通史编撰到专题研究,我们的各个研究领域在什么时间可以出现全球性的代表著作?人文问题很隐性、很纠缠、很复杂,它不仅是知识生产与制造的问题,还涉及政治理想、民族意识、意识形态等方方面面,而且人文研究与人文精神是否发达是检验一个国家的伦理、道德、正义、权利是否发达发展的利器,是国家软实力的真正体现,其重要性不言而喻。哲学社会科学即传统的“大文科”大致有三种倾向:宣传的、应用的、传统的,其实用的强度依次下降。这种“大文科”包括政经法、教育、艺术、人文四类,大致侧重于经邦济世、人的发展、审美品味、追求真理等方面。从实用价值的角度看,人文属于链条的低端,尤其“历史研究是一切社会科学的基础”,是基础中的基础,处于最低端,但这个低端是一切发展的基座、基石、基础,是看似无用却有大用的学问。

今天,中国大陆学术期刊界出于转载与引用的考虑,对人文学术文章的发表要求越来越苛刻,青年学者发表的机会越来越少,个人所发文章的数量远远少于20世纪80年代。另一方面,据统计,全国的世界史从业人员大约只有1200人,这其中还包括大量以教学为主的教师。根据美国历史学家林·亨特的说法,美国大约有12000名历史学从业人员,按照通常比例计算,这其中四分之三的人员都在研究外国史。中国的人口大约是美国的4.24倍,如此看来,我们的世界史研究者人数是远远满足不了中国式现代化建设需求的。我们有多少世界史研究杂志呢?我们的世界史学术出版总量有多少呢?这些总量在整个中国出版业中所占比例又是多少呢?牛津、剑桥、哈佛、耶鲁、哥伦比亚等大学,甚至不少理工科大学都有很好的历史系,且都侧重世界史研究。而我们很多顶尖高校是没有历史系的,更不要说有世界史研究、外国研究了。这些现象说明我们的人文学术研究地方性色彩过于浓厚,不善于把地方的变为世界的,把世界的消化为我们的,这与我们的世界大国形象是不匹配的。

文明的活力在于交流与互鉴,积极参与国际学术对话、参与国际学术循环是拓展视野、避免自大,减少国际学术界的不平衡、不对等境况的唯一路径。学者的国际参与度是学术活跃的标志,国际学术的参与度是文明开放的符号、文化自信的象征。不过,我们要注意的是,在参与国际学术循环过程中主张“自主的知识生产”,强调的是知识生产背后的思想观念的独立性、主导性,而不是关起门搞学术。我们应避免把自主的知识生产理解为学术内卷,仅仅关注自己的传统,而应致力于把自己的传统推向世界,变为世界所公认的知识、观念与价值。

人文学术更关乎国家的长治久安。就世界史学术研究而言,今天,当我要做什么时,我总想知道牛津在做什么,剑桥在做什么,哈佛在做什么,耶鲁在做什么?明天,当人们想做什么的时候,如果他们总想知道我们在做什么,总必须知道我们在做什么,则是我们已经真正掌握了世界知识生产的主动权,拥有了世界史学术话语权的时刻。这时的中国才是真正的知识强国、学术强国。有一天,当全世界青年学人的第一篇文章、第一本著作都想在中国发表,都以在中国出版为荣时,则是中国学术繁荣发达的达成时间。

“看世界”不能停,我们需要不断睁眼看世界,需要更多的韧劲,需要更多的耐心,需要更多的包容,出版更多的具有世界性的学术著作,从而把中华文明“五个突出特性”的内涵阐发得越来越系统化、学理化、理论化、伦理化、道德化,让世人看到中国文明的辉煌与博大。

(作者为2024年新澳彩全年资料世界史系教授)

〔本文为作者在2024年6月2日中国社会科学院举办的“建设中华民族现代文明”研讨会上的发言稿〕

链接地址:https://dzb.whb.cn/2024-06-16/8/detail-854056.html

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号